ネットワーク用語は、理解するのが難しいと思っている方やOSI参照モデルについて学びたい方多くいらっしゃると思います。

本記事では、ネットワーク用語は理解するのが難しいと思っている方も理解出来るようにOSI参照モデルについてわかりやすく説明をしていきます。

私自身ネットワークの知識を勉強するのが苦手だったのですが、基礎部分のOSI参照モデルについて理解することで他のネットワークの流れについても理解出来るようになってきたので、OSI参照モデルを理解することはとても重要になります。

OSI参照モデルについて知りたい方やネットワークの基礎知識を学びたい方はぜひ、参考にしてみてください。

目次

OSI参照モデルとは

OSI参照モデルとは、通信に必要な機能を7階層に分けてまとめたものです。

ネットワークで利用するプロトコルについてそれぞれ役割を明確化するために国際標準機構(ISO)によって定められたモデルになります。

OSI参照モデルは、業務の中でも階層を元にして話しをすることがあり、ネットワークの業務をやっていく中で必ず覚えておく必要のある知識になります。

OSI参照モデルはあくまでもモデルのためプロトコルやインターフェースについて詳細に決めるのではなく大まかな役割や通信機能などを決めているものなのでそこまで難しいイメージを持たなく大丈夫です。

OSI参照モデル階層について

ここでは、OSI参照モデルについて各層ごとにわかりやすく解説していきます。

OSI参照モデルの全体図はこちらでございます。

| 階層 | 階層名 | 主な役割 |

| 第7層 | アプリケーション層 | アプリケーションの種類の規定 |

| 第6層 | プレゼンテーション層 | データフォーマットの変換 |

| 第5層 | セッション層 | コネクションの確立 トランスポート層以下の管理 |

| 第4層 | トランスポート層 | ノード間のデータ転送の管理 |

| 第3層 | ネットワーク層 | データ転送を行う機器間のアドレスの管理や経路の選択 |

| 第2層 | データリンク層 | 超苦節接続された機器間のデータフレームの識別と転送 |

| 第1層 | 物理層 | 物理的な接続方法の規定 |

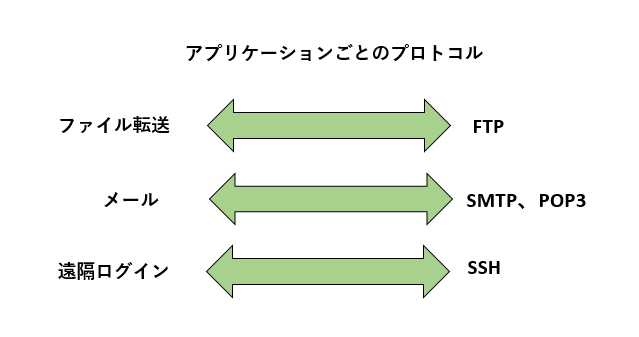

第7層 アプリケーション層

アプリケーション層は、利用するアプリケーションの中で関係する部分を定めた層です。

具体的には、ファイル転送やメール、遠隔ログインなどのアプリケーションのデータのやりとりについての決まりを定めています。

例えば、ファイル転送であれば、「ftp」、メールであれば「smtp」や「pop3」、遠隔ログインであれば「ssh」など各アプリケーションを実現するプロトコルがあります。

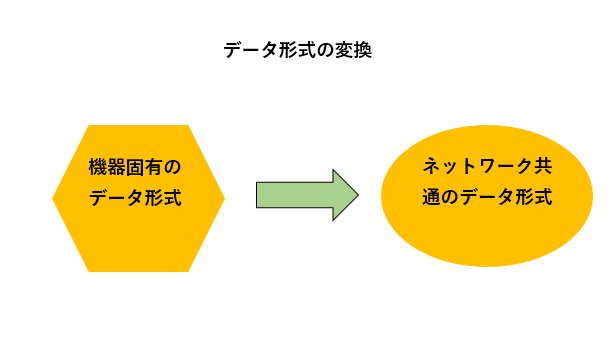

第6層 プレゼンテーション層

プレゼンテーション層は、アプリケーションが扱うデータ形式について定めた層です。

具体的には、機器固有のデータ形式をネットワーク共通のデータ形式に変換する役割があります。

例えば、同じビット列でもコンピュータが変われば違う意味に解釈されるため、その整合性を取るための役割を持ちます。

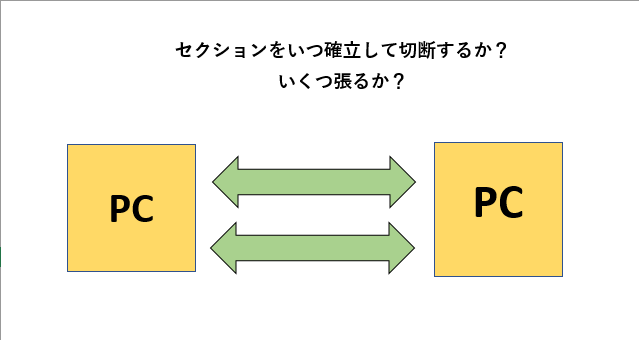

第5層 セッション層

セッション層とは、コネクションの確立や切断、データの切れ目などのデータに関する管理を行う層です。

具体的にはコネクションが確立してから切断するまでの流れについて定めています。

例えば、サーバにログインしてからログアウトするまでの流れ、メッセージを送ってから、相手に送信されるまでなどの流れについて定めています。

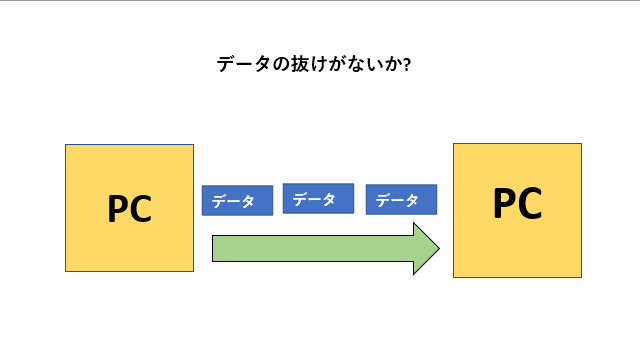

第4層 トランスポート層

トランスポート層とは、データを安全にアプリケーションに届けるための層です。

具体的には、データがしっかりとアプリケーションに届いているかの確認や、届いていなかった場合に再送するなどの役割があります。

また、データの伝送を行う際には、一気に送るのではなく、1度に送ることのできるサイズに分けてから送信していきます。

第3層 ネットワーク層

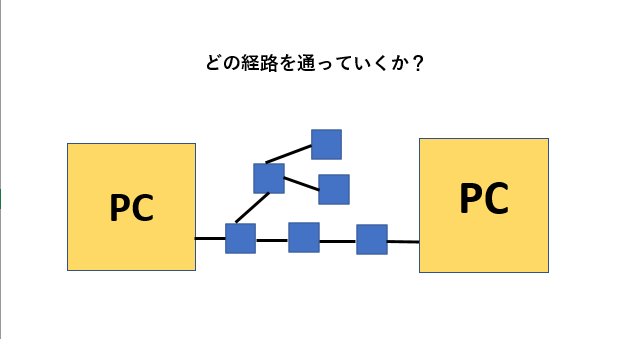

ネットワーク層とは、異なるネットワーク間の通信を定めた層になります。

具体的には、宛先は複数のネットワークルーターで繋がった先にある場合があります。

その際にアドレスの割り当てやどの経路を使い宛先にデータを送るかなどの経路選択の役割もあります。

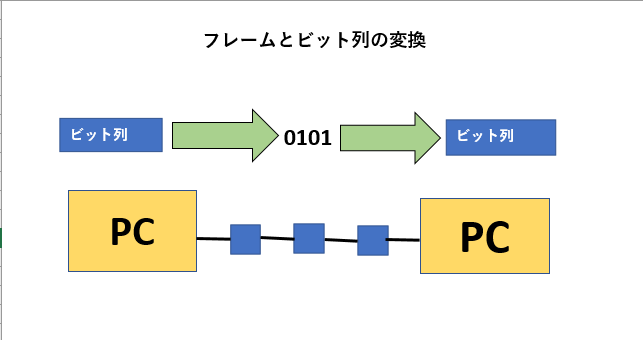

第2層 データリンク層

データリンク層とは、直接接続されたノード間の信号の受け渡しを定めた層になります。

具体的には、誰から誰に送られたデータなのか、データの送信が可能かどうかなどを判断します。

代表的なのは、MACアドレスによるイーサネット接続になります。

MACアドレスでイーサネット接続すると隣接しているノード間のデータが壊れていないかチェックしながら通信を行うことができます。

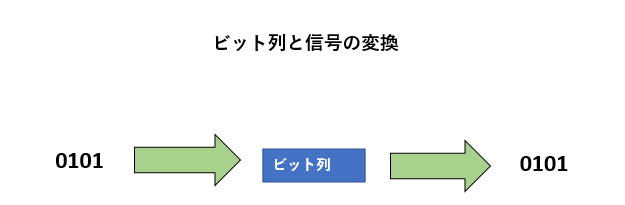

第1層 物理層

物理層とは、ケーブルや電気信号などの物理的な物を定めた層になります。

ビット列(0と1)を電圧の高低や光の点滅に変換したり、逆に電圧の高低や光の点滅をビットの列に変換したりします。

ハードウェア同士が物理的に通信を行う方法が物理層の通信になります。

OSI参照モデルとTCP/IPの違いとは

OSI参照モデルとTCP/IPモデルの違いは、階層モデルが少し異なっています。

OSI参照モデルは、「通信プロトコルに必要な機能は何か」を中心に考えてモデル化されているのに対して、TCP/IPモデルは、「プロトコルをコンピュータに実装するにはどのようにプログラミングしたらいいのか」を中心に考えてもモデル化されています。

そのため、階層の数や階層の区切る場所が異なっています。

OSI参照モデルとTCP/IPの違いはこちらの表を参考にしてください。

OSI参照モデルのメリット

OSI参照モデルのメリットが気になる方いらっしゃるのではないでしょうか。

OSI参照モデルのメリットは以下になります。

| メリット | 説明 |

| 標準化された階層構造 | OSI参照モデルは、ネットワークの構造を7つの階層に分かれているため、異なるメーカーが作ったコンピュータ同士でも通信が可能です。 |

| モジュール性 | 各階層が独立しているため、問題が発生した際にその階層だけを修正することができます。 |

| 複雑な問題の解決 | 複雑な問題を単純化するために各階層が独立しているため、問題を特定しやすく修正も容易です。 |

| 拡張性 | 新しい技術やプロトコルを追加することができます。 |

| 故障隔離 | 問題が発生した場合に他の階層に影響を与えることはありません。 |

| 整合性 | 各階層で定義されたプロトコルによって通信が行われるため、通信が整合的であることが保証されます。 |

| 学習効率の向上 | 各階層の機能・役割を単純化しているため初心者でも理解しやすくなっています。 |

まとめ

いかがでしたか。

本記事では、OSI参照モデルについてわかりやすく解説してきました。

OSI参照モデルは、ネットワークの業務を行う上で覚えておく必要のある知識になります。

OSI参照モデルについてわかりやすく知りたい方やネットワーク初心者の方は是非、参考にしてみてください。

・OSI参照モデルとTCP/IPの違い

・OSI参照モデルのメリット