AWSをこれから使用したいと考えている方やAWS初心者の方いらっしゃると思います。

本記事では、AWS初心者の方向けにAWSで利用することのできるサービス一覧を紹介します。

これからAWSを利用しようと考えている方やAWS初心者の方はぜひ、参考にしてみてください。

目次

AWSとは?

AWSとは、Amazon Web Serviceの略でAmazonが提供しているクラウドコンピューティングサービスになります。

クラウドコンピューティングサービスは、従来のオンプレ環境とは、異なりサーバやストレージ機器がその場所になく、他の場所にあるサーバ、ストレージを使うようなサービスになります。

クラウドコンピューティングサービスのいい点としては、下記のような点があります。

②サーバやストレージ機器の準備までに時間がかからない。

③サーバやストレージ機器を置くスペースに困らない。

最近では、AWSを使っている企業が多くなってきているため、AWS知識の需要が高く、AWSの勉強をすることで多くの企業から求められる存在になることができるため、かなり重要な知識になります。

AWSサービス一覧

AWSで使用できるサービスとサービス内容について簡単に説明します。

AWSサービスを網羅的に学びたい方はぜひ、参考にしてみてください。

コンピューティング

| サービス名 | 説明 |

| Amazon EC2 | クラウド内の仮想サーバー |

| AWS Local Zones | レイテンシーの影響を受けやすいアプリケーションをユーザに近い場所で実行するサービス |

| Amazon EC2 Auto Scaling | 需要に合わせてコンピューティング機能を増やしたり減らしたりする機能 |

| Amazon EC2 スポット | スポットインスタンスを利用する際に使用するサービス |

| Amazon Lightsail | WEBサイトやアプリケーションの構築に必要なすべてを提供するサービス |

| AWS Batch | バッチジョブを実行するサービス |

| Amazon Elastic Container Service (ECS) | Dockerコンテナの管理・実行のできるサービス |

| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | マネージド型のKubernetesをAWSで実行できるサービス |

| AWS Fargate | サーバやクラストを管理することなくコンテナを実行することができるサービス |

| AWS App Runner | コンテナ化されたウェブアプリケーションとAPIをデプロイするサービス |

| AWS Compute Optimizer | リソースの使用を最適化するための推進事項を取得するサービス |

| AWS Elastic Beanstalk | ウェブアプリケーションをデプロイするためのサービス |

| AWS Lambda | サーバなどについて検討することなくコードを実行するサービス |

| AWS Outposts | AWSを自社のオンプレミスサーバーのように拡張して使えるというサービス |

| AWS Serverless Application Repository | サーバレスアプリケーションを検索、デプロイ、公開するサービス |

| AWS SimSpace Weaver | クラウド上で大規模な空間シミュレーションを可能にするサービス |

| AWS Wavelength | 5Gデバイスを利用して超低レイテンシーアプリケーションを提供するサービス |

| VMware Cloud on AWS | AWSのベアメタル環境上で稼働するVMwareソフトウェアベースのクラウドサービス |

データベース

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Aurora | 高機能なマネージドリレーションデータベースを提供するサービス |

| Amazon DocumentDB | フルマネージドドキュメントデータベースを提供するサービス |

| Amazon DynamoDB | マネージド型のNoSQLデータベースを提供するサービス |

| Amazon ElastiCache | インメモリキャッシングサービスを提供しているサービス |

| Amazon Keyspaces | Apache Cassandra向けの、フルマネージド型のデータベースを提供するサービス |

| Amazon MemoryDB for Redis | Redis互換性と耐久性を備えたインメモリデータベースを提供するサービス |

| Amazon Neptune | グラフアプリケーションの構築を安易にするフルマネージドデータベースを提供するサービス |

| Amazon RDS | クラウド内のデータベースの設定を簡単に行うことのできるサービス |

| Amazon Redshift | 高速・シンプル・費用効果の高いデータウェアハウジングサービス |

| Amazon Timestream | フルマネージド時系列データベースを提供するサービス |

ネットワーキングとコンテンツ配信

| サービス名 | 説明 |

| AWS Cloud WAN | グローバル広域ネットワークを簡単に構築、管理できるサービス |

| AWS Verified Access | VPNなしで企業アプリケーションに安全にアクセスできるサービス |

| Amazon API Gateway | APIの作成・維持・保護を行うことのできるサービス |

| Amazon CloudFront | 低レイテンシーかつ高速な転送即ぞでコンテンツ配信できるサービス |

| Amazon Route 53 | ドメインネームシステム(DNS)が提供されるサービス |

| Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) | 仮想ネットワーク内でAWSリソースの定義と起動を行うサービス |

| AWS App Mesh | すべてのサービスのためのアプリケーションレベルのネットワーキングサービス |

| AWS Cloud Map | クラウドリソースのサービス検出するサービス |

| AWS Direct Connect | AWSと物理サーバを繋ぐ専用線を作成するサービス |

| AWS Global Accelerator | AWS グローバルネットワークを使用して、アプリケーションの可用性、パフォーマンス、およびセキュリティを向上させるサービス |

| AWS プライベート 5G | プライベートモバイルネットワーク5Gを展開・管理するサービス |

| AWS PrivateLink | データをインターネットに公開することなく、VPC と AWS のサービス間の接続を確立するサービス |

| AWS Transit Gateway | VPNとオンプレミスネットワークとの単一のゲートウェイ接続を可能にするサービス |

| AWS VPN | オンプレミスネットワークをクラウドで拡張、どこからでも安全にアクセス可能にしたサービス |

| Elastic Load Balancing | ネットワークを分散させる際に使用するサービス |

セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Cognito | カスタマーID及びアクセス管理の実装と拡張を提供するサービス |

| Amazon Detective | 潜在的なセキュリティを調査するサービス |

| Amazon GuardDuty | 脅威検出からAWSアカウントを保護するサービス |

| Amazon Inspector | 大規模な自動化された継続的な脆弱性を管理できるサービス |

| Amazon Macie | 大規模な機密データを保護するサービス |

| Amazon Security Lake | セキュリティデータを自動的に一元化できるサービス |

| Amazon Verified Permissions | カスタムアプリケーション内できめ細かい権限と承認を管理するサービス |

| AWS Artifact | ISV のセキュリティとコンプライアンス レポートにアクセスする |

| AWS Audit Manager | AWSの使用状況を管理し、リスクを評価するサービス |

| AWS Certificate Manager | AWS のサービスと接続されたリソースを使用した SSL/TLS 証明書を管理するサービス |

| AWS CloudHSM | AWS 上のシングルテナントのハードウェアセキュリティモジュール (HSM) の管理 |

| AWS Directory Service | フルマネージドのマイクロソフトアクティブディレクトリサービス |

| AWS Firewall Manager | アカウント全体のファイアーウォールルールを一元的に管理するサービス |

| AWS Identity & Access Management | AWSサービス及びリソースへのアクセスを安全に行うためのサービス |

| AWS Key Management Service(KMS) | データの暗号化やデジタル署名に使用するキーを作成して管理するサービス |

| AWS Network Firewall | VPC 全体に Network Firewall セキュリティをデプロイするサービス |

| AWS Resource Access Manager | 複数のアカウント間でAWSリソースを安全に共有するためのサービス |

| AWS Secrets Manager | シークレットのライフサイクルを一元的に管理するサービス |

| AWS Security Hub | セキュリティチェックとセキュリティアラートを一元化するサービス |

| AWS Shield | マネージド DDoS 保護でアプリケーションの可用性と応答性を最大化するサービス |

ストレージ

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Elastic Block Store (EBS) | 高性能なブロックストレージサービス |

| Amazon Elastic File System | 安全な弾力性を備えたファイルストレージサービス |

| Amazon FSx | パフォーマンスの高いファイルシステムサービス |

| Amazon S3 Glacier ストレージクラス | 長期的で安全性のあるデータをアーカイブするサービス |

| Amazon S3 | データを取得できるオブジェクトストレージサービス |

| AWS Backup | データ保護の一元管理と自動化できるサービス |

| AWS Snow ファミリー | ペタバイト単位のデータを AWS との間で移動するか、エッジでデータを処理するサービス |

| AWS Storage Gateway | オンプレミスアプリケーションに、事実上無制限のクラウドストレージへのアクセスを提供するサービス |

| AWS Elastic Disaster Recovery | スケーラブルでコスト効率性に優れた AWS へのアプリケーションの復旧ができるサービス |

分析

| サービス名 | 説明 |

| Amazon OpenSearch Service | データをリアルタイム検索、モニタリング、分析を安全に解除するサービス |

| Amazon Athena | ペタバイト規模のデータが存在する場所で簡単かつ柔軟に分析するサービス |

| Amazon CloudSearch | ウェブサイト・アプリケーションの検索を容易かつ効率的にできるようにする設定・管理を行うサービス |

| Amazon DataZone | 組み込みのガバナンスで組織の枠を超えたデータ活用を実現できるサービス |

| Amazon EMR | ビッグデータワークフローを簡素化して処理を実行するサービス |

| Amazon FinSpace | 金融サービス業界のデータ保存、準備、分析することが可能なサービス |

| Amazon Kinesis | データストリームをリアルタイムで用意に収集、処理、分析するサービス |

| Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) | フルマネージド型で可用性が高い Apache Kafka サービスでデータを安全にストリーミングすることのできるサービス |

| Amazon QuickSight | 簡単に分析環境を作ることができるBIサービス |

| Amazon Redshift | 高速でシンプルかつ費用対効果の高いデータウェアハウスサービス |

| AWS Clean Rooms | Clean Rooms を作成することのできるサービス |

| AWS Data Exchange | サードパーティデータを用意に検索、サブスクライブできるサービス |

| AWS Data Pipeline | データ移動や変換を簡単に自動化できるサービス |

| AWS Glue | あらゆる規模ですべてのデータを検出、準備、統合できるサービス |

| AWS Lake Formation | データレイクを数日で構築、管理、保護できるサービス |

アプリケーション統合

| サービス名 | 説明 |

| Amazon AppFlow | Software as a Service (SaaS) とAWSのデータフローの自動化を行うサービス |

| Amazon EventBridge | イベント駆動型アプリケーションを大規模に構築することができるサービス |

| Amazon MWAA | Apache Airflowのためのセキュアで可用性が高いマネージドワークフローオーケストレーションサービス |

| Amazon MQ | オープンソースメッセージブローカー向け完全マネージド型サービス |

| Amazon SNS | メッセージング用のフルマネージド Pub/Sub サービス |

| Amazon SQS | マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーション用の完全マネージド型メッセージキューサービス |

| AWS Step Functions | 分散アプリケーションのための視覚的なワークフロー |

ブロックチェーン

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Managed Blockchain | ブロックチェーンの作成と管理を行うことのできるサービス |

| Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) | フルマネージド型の台帳データベースサービス |

ビジネスアプリケーション

| サービス名 | 説明 |

| Alexa for Business | Alexaを使ったサービス |

| Amazon Chime | 組織の内外を問わず会議、チャット、業務上の電話を単一のアプリケーションで実現する通信サービス |

| Amazon Chime SDK | メッセージング、音声、ビデオなどのリアルタイム通信が使用できるサービス |

| Amazon Connect | コンタクトセンターシステムや自動受付システムを構築・運用できるサービス |

| AWS Honeycode | プログラミングを書かないでモバイル、アプリケーションを構築できるサービス |

| Amazon Pinpoint | 複数のメッセージングチャンネルをまたがってお客様とやり取りするためのサービス |

| Amazon SES | シンプルなメール送信をするためのサービス |

| Amazon WorkDocs | コンテンツの作成、ストレージ、コラボレーション用の安全なフルマネージド型サービス |

| Amazon WorkMail | 既存のデスクトップおよびモバイルの E メールクライアントをサポートするサービス |

| AWS Supply Chain | 機械学習を活用したサプライチェーンアプリケーションでリスクの軽減とコストの削減を実現したサービス |

| AWS Wickr | エンドツーエンドの暗号化されたエンタープライズコミュニケーションサービス |

クラウド財務管理

| サービス名 | 説明 |

| Amazon EC2 スポットインスタンス | 使われていないインスタンスに値段をつけてコスト削減が見込めるサービス |

| AWS Budgets | AWS上で各種リソースに使用状況を監視し、使用量が超えたら通知してくれるサービス |

| AWS Cost and Usage Reports | AWS のコストに関する詳細かつ膨大なデータがまとめられているレポートデータを出力するサービス |

| AWS Cost Explorer | コストと使用状況を表示および分析するために使用できるツールを提供しているサービス |

| Savings Plans | 1 年または 3 年の期間で、一貫したコンピューティング使用量を契約し低額利用できるようにするサービス |

| リザーブドインスタンスレポート | リザーブドインスタンスの管理・監視を行うことのできるサービス |

コンテナ

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) | コンテナソフトウェアをどこにでも簡単に保存、共有、デプロイできるサービス |

| Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) | 安全で信頼性と拡張性が高いコンテナを実行するサービス |

| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | Kubernetes を起動、実行するための最も信頼できる方法を提供するサービス |

| AWS App2Container | Java および . NET ウェブアプリケーションなどをコンテナ形式に移行するためのコマンドラインツールサービス |

| AWS Copilot | AWS でコンテナ化されたアプリケーションを素早く起動し、管理することを可能にするコマンドラインインターフェイス (CLI) サービス |

| AWS Fargate | AWS上でコンテナでサーバレスに実行できるようにする機能を提供しているサービス |

デベロッパーツール

| サービス名 | 説明 |

| Amazon CodeCatalyst | AWS での計画、開発、配信のライフサイクルを高速化するサービス |

| Amazon CodeGuru | ML を活用した推奨事項を使用して、コードレビューを自動化で行うことのできるサービス |

| Amazon Corretto | 本番環境に対応した 無料の OpenJDK ディストリビューションを提供しているサービス |

| AWS Cloud Control API | デベロッパーやパートナーに対して AWS のサービスやサードパーティーサービスのライフサイクル管理を容易にするサービス |

| AWS CDK | 使いなれたプログラミング言語を使用したクラウドアプリケーションリソースを定義するサービス |

| AWS Cloud9 | ブラウザのみでどのマシンからでもコードを記述、実行、デバッグできるサービス |

| AWS CloudShell | ブラウザで使うことのできるシェル環境を提供するサービス |

| AWS CodeArtifact | ソフトウェア開発のためのセキュアかつスケーラブルでコスト効率性に優れたパッケージ管理サービス |

| AWS CodeBuild | 自動スケーリングによるコードのビルドとテストを行うサービス |

| AWS CodeCommit | クラウド内にドキュメントなどを非公開で保存しバージョン管理できるサービス |

| AWS CodeDeploy | コードデプロイを自動化してアプリケーションのアップタイムを管理するサービス |

| AWS CodePipeline | 素早く確実性のあるアップデートのためにパイプラインの継続的デリバリーを自動化することのできるサービス |

| AWS CodeStar | アプリケーションを迅速に開発および構築して AWS にデプロイするために必要なツールを備えたクラウドベースの開発サービス |

| AWS Device Farm | 広範なデスクトップブラウザと実際のモバイルデバイスでテストすることにより、ウェブアプリとモバイルアプリの品質を向上させるアプリケーションテストサービス |

| AWS Fault Injection Simulator | コントロールされた実験で回復性とパフォーマンスを改善するためのサービス |

| AWS X-Ray | アプリケーションが処理するリクエストに関するデータを収集するサービス |

| AWS コマンドラインインターフェイス | AWSでコマンドラインを使用するためのサービス |

エンドユーザーコンピューティング

| サービス名 | 説明 |

| Amazon AppStream 2.0 | 低価格の仮想デスクトップサービス |

| Amazon WorkSpaces Web | 社内ウェブサイトおよび SaaS アプリへの安全なブラウザアクセスを可能にするサービス |

| Amazon WorkSpaces Family | 高いフルマネージド型の仮想デスクトップを提供するサービス |

ウェブとモバイルのフロントエンド

| サービス名 | 説明 |

| Amazon API Gateway | APIの作成、維持、保護を行うサービス |

| Amazon Location Service | アプリケーションに位置データを簡単に追加できるサービス |

| AWS AppSync | サーバーレスな GraphQL と Pub/Sub API を使用してアプリケーション開発を加速化することを可能にするサービス |

IoT

| サービス名 | 説明 |

| AWS IoT Core | 感嘆で安全なクラウドへのデバイス接続を可能にするサービス |

| AWS IoT FleetWise | 車両データを取集、変換しクラウドに転送するサービス |

| AWS IoT SiteWise | 大規模に産業機器からデータを収集、整理、分析するサービス |

| AWS IoT TwinMaker | 3Dデジタルを表現するアプリケーションを構築することのできるサービス |

| AWS IoT Greengrass | インテリジェント IoT デバイスをより速く構築することのできるサービス |

| AWS IoT 1-Click | シンプルなデバイスからAWSLamdba関数を起動するサービス |

| AWS IoT Analytics | IoTデバイスを分析するサービス |

| AWS IoT Device Defender | IoTデバイスのセキュリティ管理を行うサービス |

| AWS IoT Device Management | 接続デバイスを大規模に登録、編成、監視、リモート管理するサービス |

| AWS IoT Events | IoTイベントを検出し対応するサービス |

| AWS IoT RoboRunner | 各ロボットのフリートマネージャーからデータを収集して結合し、ロボットのステータスと位置などの集中型リポジトリのデータタイプに標準化するためのサービス |

機械学習

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Augmented AI | 人による機会学習予測のレビューを簡単に導入できるサービス |

| Amazon CodeGuru | コードレビューを自動化しアプリケーションのパフォーマンスを最適化するサービス |

| Amazon Comprehend | 機械学習を使用して、テキストからインサイトや関係性を発見するための自然言語処理 (NLP) サービス |

| Amazon DevOps Guru | アプリケーションの運用パフォーマンスと可用性の改善を容易にするように設計された、機械学習 (ML) を利用したサービス |

| Amazon Elastic Inference | 機械学習のコストを最大75%削減できるサービス |

| Amazon Forecast | 機械学習を用いて、ビジネスの成果を簡単かつ正確に予測できるサービス |

| Amazon Fraud Detector | 機械学習でオンライン不正をより早く検出できるサービス |

| Amazon HealthLake | ヘルスデータの安全な保存、変換、クエリ、分析を実施するサービス |

| Amazon Kendra | 機械学習を活用したインテリジェントなエンタープライズ検索で回答を迅速に見つけることのできるサービス |

| Amazon Lex | 会話型 AI を使用してチャットボットと音声ボットを構築することのできるサービス |

| Amazon Lookout for Equipment | センサーデータを分析し、機器の異常な動作を検出するサービス |

| Amazon Lookout for Metrics | メトリクス内の異常を自動的に検出して、原因を特定するサービス |

| Amazon Lookout for Vision | 製品欠陥を検出し品質検査を自動化するサービス |

| Amazon Monitron | 機器学習で計画外の機器ダウンタイムを削減するサービス |

| Amazon Omics | オミックスデータからインサイトを取得するサービス |

| Amazon Personalize | アプリケーションへのリアルタイムレコメンデーションの構築ができるサービス |

| Amazon Polly | テキストをリアルな音声に変換できるサービス |

| Amazon Rekognition | 画像と動画を分析するサービス |

| Amazon SageMaker | 機械学習モデルを大規模に構築、トレーニング、デプロイができるサービス |

| Amazon SageMaker Data Labeling | 精度の高い機械学習トレーニングデータを構築するサービス |

| Amazon Textract | ドキュメントからのテキストとデータの抽出のできるサービス |

| Amazon Transcribe | 音声をテキストに自動的に変換するサービス |

| Amazon Translate | 言語翻訳できるサービス |

| AWS Deep Learning Containers | 深層学習のためのDockerイメージが提供されるサービス |

| AWS DeepComposer | 機械学習対応のミュージカルキーボードを提供するサービス |

| AWS DeepLens | 深層学習対応のビデオカメラが提供されるサービス |

| AWS DeepRacer | 機械学習による18分の1スケールで自律走行型レースカーを提供するサービス |

| AWS Inferentia | 機械学習推論チップを提供するサービス |

| AWS Panorama | エッジでのコンピュータビジョンでオペレーションを改善するサービス |

| AWS 深層学習 AMI | AWS EC2での深層学習を提供するサービス |

マネジメントとガバナンス

| サービス名 | 説明 |

| Amazon CloudWatch | リソースとアプリケーションのモニタリングを行うサービス |

| Amazon Managed Grafan | オペレーション上のメトリクス、ログ及びトレースのためのスケーラブルかつ安全で可用性に優れたデータビジュアライゼーションサービス |

| Amazon Managed Service for Prometheus | コンテナのための可用性と安全性に優れたマネージドモニタリングサービス |

| AWS Chatbot | インタラクティブな ChatOps による AWS リソースのモニタリング、運用、トラブルシューティングサービス |

| AWS CloudFormation | テンプレートを使用したリソースの作成と管理を行うサービス |

| AWS CloudTrail | ユーザアクティビティとAPI使用状況の追跡を行うサービス |

| AWS Compute Optimizer | 最適なAWSコンピューティングリソースの特定を行うサービス |

| AWS Config | リソースのイベントリと変更の追跡を行うサービス |

| AWS Control Tower | 複数のアカウント環境をセットアップ及び管理することのできるサービス |

| AWS Distro for OpenTelemetry | 予測可能なパフォーマンス性を備えたセキュアで本番環境対応のオーオウンソースディストリビューションを提供するサービス |

| AWS Launch Wizard | AWSでサードパーティーアプリケーションを簡単にサイズ調整、設定、デプロイできるサービス |

| AWS License Manager | ライセンスの追跡、管理、制御を行うサービス |

| AWS OpsWorks | ChefやPuppetを使った運用の自動化を行うことのできるサービス |

| AWS Organizations | AWSアカウント全体に対する一元的なガバナンスと管理を行うサービス |

| AWS Personal Health Dashboard | AWSのサービスヘルスのパーソナライズされたビューを提供するサービス |

| AWS Proton | コンテナ及びサーバレスデプロイ向けの管理の自動化を行うサービス |

| AWS Resilience Hub | アプリケーションを中断に備えて保護することのできるサービス |

| AWS Service Catalog | 標準化された製品の作成と利用が行えるサービス |

| AWS Service Management Connector | サービス管理ツール内でAWSリソースをプロビジョニング、管理、運用できるサービス |

| AWS Systems Manager | 運用時のインサイトに基づいて改善するサービス |

| AWS Trusted Advisor | パフォーマンスとセキュリティを最適化するサービス |

メディアサービス

| サービス名 | 説明 |

| Amazon Elastic Transcoder | 動画ファイルをパソコンやスマホなどで再生可能なフォーマットに変換するサービス |

| Amazon IVS | ライブストリームとインタラクティブなビデオ体験を構築するサービス |

| Amazon Kinesis Video Streams | 動画ストリームの処理と分析を行うサービス |

| Amazon Nimble Studio | クラウドでビジュアルコンテンツを制作するサービス |

| AWS Elemental MediaConnect | ライブ動画を伝送するサービス |

| AWS Elemental MediaConvert | 配信やアーカイブのためのオンデマンドコンテンツを準備するサービス |

| AWS Elemental MediaLive | クラウドベースのブロードキャストグレードの動画処理を行うサービス |

| AWS Elemental MediaPackage | インターネット配信用のビデオの準備と保護を行うサービス |

| AWS Elemental MediaStore | ライブ配信に必要な高パフォーマンスと即時の整合性を実現する、動画配信およびストレージサービス |

| AWS Elemental MediaTailor | リニアチャネルアセンブリとパーソナライズされた広告挿入サービス |

代表的なAWSサービス

AWSサービス一覧を紹介しましたが、サービスの量が多くすべて覚えるのは大変だと思います。

ここでは、AWSサービスの中で特に覚えたほうが良い代表的なサービスをピックアップしています。

全て覚えるのが難しいと思う方はまず、以下で紹介するサービスから覚えると良いです。

Amazon EC2

Amazon EC2とは、AWSが提供する環境でOSを起動させることのできるサービスになります。

EC2は、インスタンスという単位が使用されています。

インスタンスとは、OSをのせた仮想サーバのことを指します。

AWS環境では、サーバのことをインスタンスと呼び、業務の中でよく使う言葉になりますので、覚えておきましょう。

インスタンスは複数作成でき、簡単にネットワークの設定やCPU数の設定なども行うことができます。

例えば、物理サーバですと複数の物理サーバを管理しないといけないことが多いですが、AWSを使用することでAWSコンソール画面で複数サーバを一元管理することができるため、物理サーバに比べてサーバの管理がしやすいです。

インスタンスの料金形態については、「オンデマンド」「スポットインスタンス」「リザーブドインスタンス」「Savings Plans」の4つに分けることができ、それぞれ料金形態が異なりますので、利用方法のあった料金形態を選びましょう。

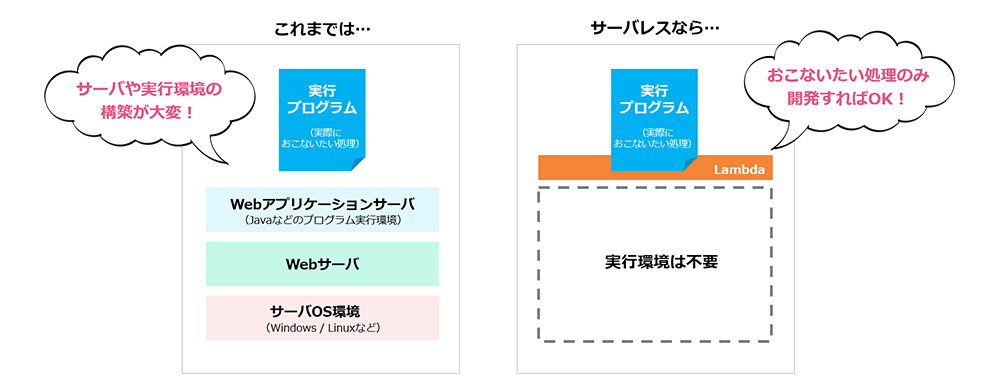

AWS Lambda

AWS Lambdaとは、サーバを準備したり管理したりせずにLambda関数を使いコードを実行するようなサービスになります。

AWS Lambdaでできることは実行環境がない状態でS3バケットへのデータの保存やインスタンスを決まった時間に起動、停止するようにするような設定をすることなどができます。

通常だと上記の設定を行う際には実行環境があり、AWS上で手動で操作を行う必要がありますが、AWS Lambdaの設定を入れることで実行環境なしで自動でS3バケットへのデータの保存やインスタンスの起動・停止を行うことができ、業務効率を上げることができます。

AWS Lambdaイメージ図

Amazon S3

Amazon S3とは、AWSサービスを代表するオブジェクトストレージサービスになります。

物理サーバでいうところのストレージ機器がS3になります。

物理サーバですとサーバとストレージ機器別で購入する必要がありますが、AWSですとAWS上のみでサーバとストレージの両方を使えるため管理がしやすく、コストの削減に繋がります。

S3の特徴は以下の3点になります。

②データの出し入れを自由に行うことができる

③柔軟なデータが保存できる

実際に私自身も運用業務を行っていた際にS3に保存されたサーバのアクセスログをローカル端末にダウンロードして不正なアクセスがどこから来ているのかなどの障害の調査を行っていたため、システムの記録するという点でかなり重要なサービスになります。

Amazon RDS

Amazon RDSとは、AWSが提供しているデータベースサービスの1種になります。

そもそもデータベースって何と思う方もいらっしゃるかもしれませんのでデータベースについて説明していきます。

データベースとは、ある条件に当てはまるデータを集めてあとで使いやすいように整理したデータのかたまりのことを言います。

例えば電話帳も電話番号をあとで使いやすいように管理しているため、データベースになります。

データベースといっても複数のデータベースエンジンがあり、Amazon RDSでは下記のデータベースエンジンをサポートしています。

・MySQL

・PostgreSQL

・MariaDB

・Oracle

・SQL Server

Amazon RDSでは、オンプレミス環境と違いサーバラックの設置やサーバの増強を行わずにAWS上での操作のみで容量を増やすことができるメリットもあります。

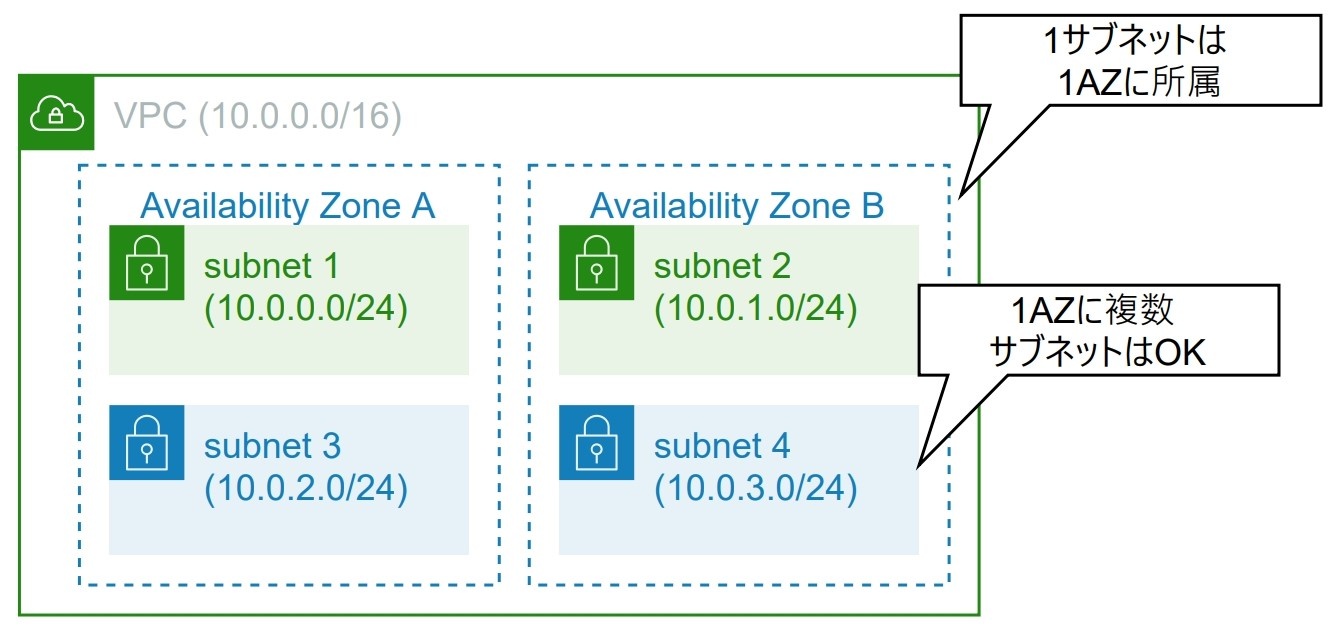

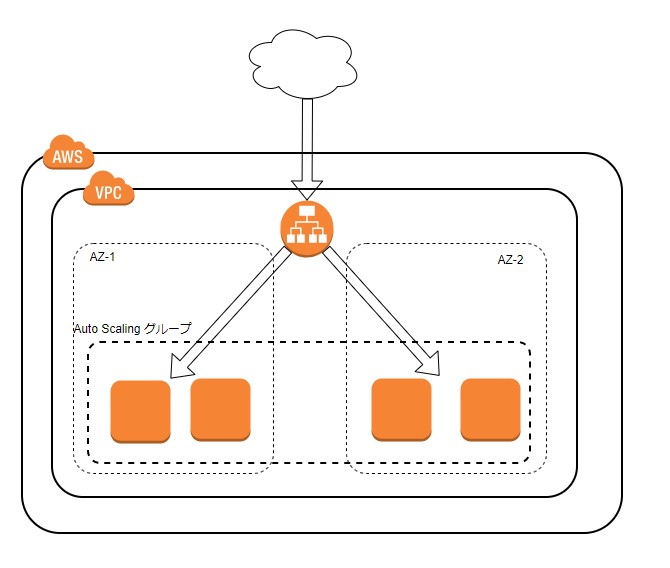

Amazon VPC

Amazon VPCとは、AWS上に作成することのできる仮想プラベートネットワークになります。

AWS内に専用のネットワークを作成することができ、その中にEC2等を自由に配置することができます。

オンプレ環境ですとデータセンターや回線の登録が必要となり、時間もお金もかかりますが、Amazon VPCでは、AWS上の操作のみでネットワークの設定を行うことができ、時間もお金も大幅に削減することができます。

・Amazon VPCのイメージ図

Amazon Route 53

Amazon Route 53とは、DNS(ドメインネームシステム)になります。

DNS(ドメインネームシステム)についてわからない方もいらっしゃると思いますので、DNS(ドメインネームシステム)について説明していきます。

DNS(ドメインネームシステム)とは、ドメインとIPアドレスを対応付けて管理するシステムのことをいいます。

例えば、webサイトにアクセスした時には、ブラウザ上部に「http://www.○○○.co.jp」のような形で表示されていると思いますが、コンピュータは、「IPアドレス」を使い、アクセスしているため、「http://www.○○○.co.jp」の形では、どこにアクセスすればいいのかわかりません。

そのため、DNS(ドメインネームシステム)でドメイン名とIPアドレスの紐付けを行うコンピュータでも正常にアクセスできる状態にしておく必要があります。

Route53は、主に下記3つの機能があります。

②ドメイン名とIPアドレスの名前解決

③リソースのヘルスチェック&フェイルオーバ機能

また、Route53はELBやS3などのURLに関連付けすることができるためAWSに最適名DNSになっています。

AWS サポート

AWSサポートとは、ツールやプログラムなどを組み合わせて、お客様のパフォーマンスを最適化したり、コストの削減をする際のサポートを提供しています。

サポートプランには、「ベーシックプラン」、「デベロッパーサポートプラン」、「ビジネスサポートプラン」、「エンタープライズサポートプラン」に分けられます。

それぞれサポートに問い合わせを行うことのできる範囲や回答までの時間が異なりますので、そのシステムの用途にあったプランを選びましょう。

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatchとは、AWS上で稼働するシステムやリソースの監視をするサービスになります。

Amazon CloudWatchは主に下記の4つの機能に分けられます。

リソースを管理することにより、リソースの上限を超えそうときやリソースの使用状況などの確認を行うことができます。

・CloudWatch Logs・・・すべてのシステムのログ収集や分析を行うことのできる機能になります。

システム障害が起こった際などに調査のために使用することがあリます。

注意点としては、一定期間が過ぎるとログがなくなってしまうため、一定期間以上ログを保存したい場合にはS3にログを移し保存しましょう。

・CloudWatch Alarm・・・CloudWatchのログやリソース状況を確認し、何かあった際にメールなどで通知してくれる機能になります。

例えば、EC2のメモリが80%以上になった際に通知するといった使い方もできます。

・CloudWatch Events・・・イベントやスケジュールベースでアクションを起こすことのできる機能になります。

cron式を用いてアクションを起こしたい時間に自動でアクションを起こすことのできるような使い方をします。

AWS Auto Scaling

AWS Auto Scalingとは、EC2インスタンスを負荷などに応じて自動的にインスタンスを増やしたり、減らしたりするサービスになります。

AWS Auto Scalingを使うことでEC2インスタンスの負荷に応じてインスタンスを増やしたり、減らしたりすることができ、必要最小限のインスタンスの台数に押さえることができるためAWSの金額を少なくすることができます。

また、1台のサーバで障害が起きた際に自動でサーバを停止して停止したサーバと同じ設定のされている新規インスタンスを立ち上がるため、システム自体の運用をし続けることができます。

・AWS Auto Scalingイメージ図

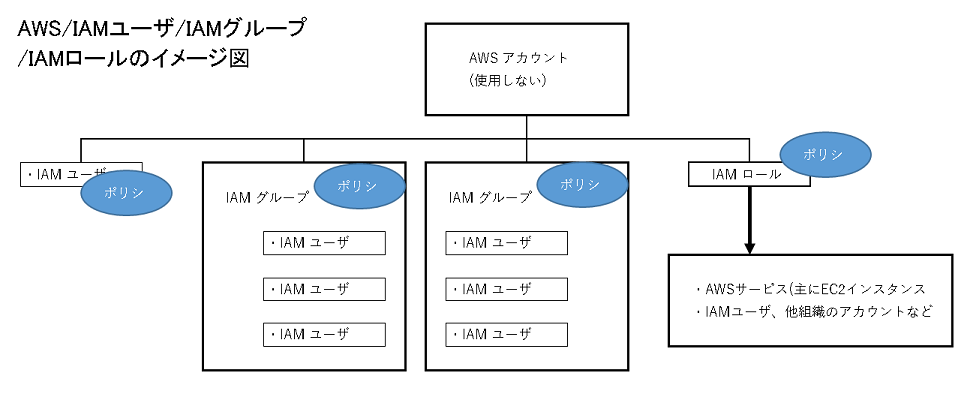

AWS IAM

AWS IAMとは、AWS内の各サービスにアクセスするための権限を制御する仕組みになります。

AWS IAMには、「IAMユーザー」、「IAMグループ」、「IAMロール」の3種類に分けることができます。

・IAMグループ・・・IAMユーザーをグループ化し、同じ権限を付与するなどの管理しやすくする仕組みになります。

・IAMロール・・・AWSサービスやIAMユーザの役割を定義する概念になります。

・AWS IAMイメージ図

まとめ

いかがでしたか。

本記事では、初心者インフラエンジニアに覚えていただきたいAWSサービスについて厳選して解説してきました。

私自身3案件でAWSを使用しており、その経験を元によく使うAWSサービスを厳選していますので、これからAWSを使用する方や初心者インフラエンジニアの方は是非、参考にしてみてください。

・代表的なAWSサービス

・AWSおすすめの本